Capítulo Tres: Derrotado Siete Veces, el Chico Se Enfrenta de Nuevo a ‘la Bestia’

- Share via

Enrique vadea un río. El agua le llega hasta el pecho. Tiene 5 pies de estatura, hombros encorvados y no sabe nadar. Su gorra anuncia con falsa valentía: “No Fear” (Sin Miedo).

El río que está cruzando, el Suchiate, marca la frontera. Atrás queda Guatemala. Adelante está México, con el estado de Chiapas en el extremo sur. “Ahora nos enfrentamos a la bestia,” afirman los inmigrantes cuando entran a Chiapas. A golpes, Enrique, a sus 17 años, ha aprendido mucho sobre “la bestia.” En Chiapas debe cuidarse de que no lo asalten los bandidos, que no le robe la policía, y que no le mate las pandillas. Pero él correrá esos riesgos porque quiere encontrar a su madre.

Ella lo dejó en Honduras cuando su hijo tenía cinco años para unirse a cientos de miles de mujeres de América Central y México que buscan trabajo en Estados Unidos. Unos 48,000 jovencitos viajan solos a Estados Unidos cada año, muchos de ellos en busca de sus madres.

Esta es la octava vez que Enrique hace el intento de llegar a El Norte. Pero primero--siempre--está la bestia. Enrique ha descubierto varias cosas importantes acerca de Chiapas.

En Chiapas no se debe tomar autobuses, ya que estos pasan por nueve retenes de inmigración. Los trenes cargueros también pasan por puestos de control, pero Enrique puede saltar del tren cuando la locomotora desacelere y, si se apura, quizá pueda rodear el retén y escabullirse de nuevo al tren del otro lado.

En Chiapas nunca se viaja solo. En Chiapas no se puede confiar en las autoridades, y hasta hay que cuidarse de los del lugar, ya que a muchos les caen mal los migrantes.

Una vez a salvo del otro lado del Río Suchiate, Enrique se prepara para pasar la noche en un cementerio cerca de la estación de Tapachula y se acuesta sobre la gorra de “Sin Miedo” para que no se la roben. Muy cerca se oye el rugido de la locomotora Diesel y un chiflido estridente cada vez que sale un tren.

El cementerio es una frecuente parada de descanso para los migrantes. En un día cualquiera el camposanto al amanecer se ve tan solitario como un cementerio rural, con cruces y criptas pintadas de lila, violeta y verde vivo. Pero apenas se oye el ruido de un tren que se va, el cementerio de repente parece cobrar vida. Decenas de personas, niños entre ellos, salen de los arbustos, de atrás de las ceibas y de entre las tumbas.

Corren por senderos entre las sepulturas, y se precipitan cuesta abajo. Un canal de aguas negras de 20 pies de ancho los separa de las vías. Cruzan el nauseabundo arroyo negro saltando siete piedras, de una a la otra. Se reúnen al otro lado, sacudiéndose el agua de los pies. Ahora están a unos pasos de las vías.

En este 26 de marzo del 2000, Enrique se encuentra entre ellos. Se echa a correr al lado de los vagones de carga rodantes, y se concentra en no perder el equilibrio. El terraplén desciende a 45 grados a ambos lados de las vías y está cubierto de rocas del tamaño de su puño. No puede mantener a la vez el equilibrio y la velocidad , así es que trata de pisar sólo sobre los durmientes con sus tenis deshilachados. Los durmientes están muy cerca uno del otro y embebidos con creosota, que los hace resbaladizos.

La locomotora acelera al llegar a este punto. Los trenes a veces alcanzan las 25 millas por hora. Enrique sabe que debe subirse al vagón antes de que el tren llegue al puente que queda justo después del cementerio. Sabe por experiencia que debe subirse con tiempo, antes de que el tren tome velocidad.

La mayoría de los vagones de carga tienen dos escalerillas a cada lado, junto a las ruedas. Enrique siempre elige la escalerilla del frente. Si no logra agarrarla y sus pies tocan las vías, todavía tiene un instante para sacarlos del paso de las ruedas traseras.

Pero si corre muy despacio, la escalerilla lo jalará hacia adelante y lo tumbará. Las ruedas de adelante, y si no las de atrás, podrían cortarle un brazo, una pierna o quizá matarlo.

“Se lo comió el tren”, dirán otros migrantes.

El travesaño más bajo de la escalerilla queda a la altura de la cintura. Cuando el tren se ladea, queda más alto. Si se ladea en una curva, las ruedas despiden chispas ardientes que queman su piel.

También ya ha aprendido que si piensa mucho en todo esto terminará por rezagarse y el tren lo dejará.

Esta vez trota al lado de un vagón tolva gris. Se aferra a una de las escalerillas, saca fuerzas de la nada y se sube. Un pie encuentra el travesaño de abajo. Luego el otro.

Está a bordo.

Enrique mira hacia el frente del tren. Hombres y niños se cuelgan a ambos lados de los vagones pipa y buscan un espacio para sentarse o pararse. Algunos de los niños no pudieron apoyar los pies en las escalerillas y subieron travesaño a travesaño sobre sus rodillas, que les han quedado amoratadas y ensangrentadas.

Enrique de pronto escucha gritos.

A tres vagones de distancia, un chico de 12 ó 13 años pudo agarrar el travesaño más bajo de una escalerilla, pero no puede subirse. La fuerte corriente de aire que se forma debajo del tren le succiona las piernas. Lo jala cada vez más fuerte y acerca sus pies a las ruedas.

“¡No te sueltes!” grita un hombre. El y otros se arrastran por el techo del tren hasta un vagón cercano. Vuelven a gritarle.

El muchacho cuelga indefenso de la escalerilla. Lucha para no soltarse.

Los hombres bajan con gran cautela y se acercan hasta alcanzarlo. Lo alzan lentamente. Sus piernas son azotadas contra los travesaños pero está vivo. Aún tiene sus pies.

::

Subir a bordo

Enrique calcula que hay a bordo más de 200 personas, un pequeño ejército que se abalanzó fuera del cementerio armado solamente con su astucia.

Formados en su contra están las autoridades mexicanas de migración, conocidas como la migra, junto con policías corruptos, pandilleros y bandidos. En conjunto participan en un conflicto al que el cura de un refugio de inmigrantes llama “la guerra sin nombre”. Chiapas, según comenta, “es un cementerio sin cruces, donde muere la gente sin recibir siquiera una oración”.

Sin embargo, para Enrique esto no es nada frente al anhelo de ver a su madre, quien lo dejó hace 11 años. Si bien a menudo el esfuerzo por sobrevivir la arrebata de su mente, a veces Enrique piensa en ella con una melancolía inconsolable. Se acuerda de cuando ella lo llamaba a Honduras desde Estados Unidos, del tono de preocupación que tenía su voz, de cómo nunca colgaba el teléfono sin antes decirle: “Te quiero. Te extraño”.

Enrique lo piensa muy bien. ¿Sobre cuál vagón se irá? Esta vez tendrá más cuidado.

Los furgones son los más altos. Sus escalerillas no llegan hasta arriba. Es menos probable que los agentes de la migra suban hasta arriba, y podría él acostarse sobre el techo y pasar desapercibido. Desde allí, podría ver a los agentes aproximarse y si comenzaran a subir, podría saltar a otro vagón y correr.

Pero los furgones son peligrosos. No tienen muchos sitios sobre el techo por donde agarrarse.

Quizá sería mejor el interior de un furgón.

Pero la policía, los agentes de seguridad del ferrocarril o la migra podrían cerrar las puertas, dejándolo atrapado. Puede morir si se cierran las puertas por accidente. Los viajeros dicen que la temperatura dentro de los vagones sube a más de 100 grados F. y que la gente pide auxilio y se arrodilla para pedirle a Dios que detenga el tren. Algunos se asfixian y los que quedan se paran sobre los cadáveres para alcanzar los diminutos orificios de aire que hay arriba de las puertas.

Un buen lugar para esconderse podría ser debajo de los vagones, subido entre los ejes y trepado sobre un amortiguador de un pie de ancho. Pero Enrique podría no caber. Además, las ruedas de los trenes impulsan piedras al aire. Lo que sería peor, si sus brazos se cansaran o él se quedara dormido, caería directamente debajo de las ruedas.

Enrique se decide por el techo de una tolva. Se agarra de una rejilla que corre a lo largo del borde del techo. Desde su posición a 14 pies de altura, puede ver a cualquiera que se acerque por ambos lados de las vías, por adelante o desde otro vagón. Abajo, a cada extremo, las ruedas del vagón tolva están al descubierto: son de metal brillante, de 3 pies de diámetro y 5 pulgadas de espesor y giran rápidamente. Se mantiene lo más alejado posible de las mismas.

No lleva nada que pueda impedirle correr rápido. En el peor de los casos, y si hace muchísimo calor, ata un cordón de nylon a una botella plástica vacía y se la lleva amarrada a un brazo para llenarla con agua cuando pueda.

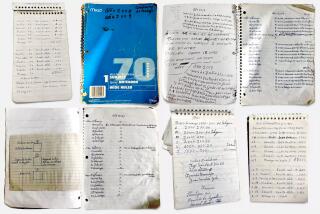

Algunos inmigrantes suben al tren con un cepillo de dientes metido en un bolsillo. Otros traen una Biblia pequeña con los números de teléfono de sus madres, padres o parientes en Estados Unidos escritos en los márgenes. A veces llevan un cortauñas, un rosario o un escapulario con un dibujo diminuto de San Cristóbal, el santo patrono de los viajeros, o de San Judas Tadeo, el santo patrono de las situaciones desesperadas.

El tren a menudo se sacude fuertemente de lado a lado. Enrique se agarra con ambas manos. A veces el tren acelera o desacelera, y con el vaivén los enganches chocan y sacuden a Enrique hacia atrás o adelante. Las ruedas hacen un estruendo. Los vagones a veces se inclinan en sentido contrario a los que quedan inmediatamente adelante y atrás en la fila. Por eso algunos migrantes le dicen “El Gusano de Hierro”.

Las vías en Chiapas son de hace 20 años. Algunos de los durmientes se hunden, especialmente durante la época de lluvia, cuando el terraplén se satura y se ablanda. El pasto crece sobre las vías y las hace resbaladizas.

En las curvas, parece como si los vagones se fueran a volcar. El tren en que va Enrique pasa unas cuantas veces a la semana, pero se descarrila un promedio de tres veces al mes, según el cálculo de Jorge Reinoso, jefe de operaciones de Ferrocarriles Chiapas-Mayab. Hace un año, un vagón tolva, parecido al de Enrique, se volcó con una carga de arena y enterró vivos a tres inmigrantes. Son raras las veces en que Enrique reconoce tener miedo, pero ahora teme que su vagón se pueda volcar. Algunos lo llaman “El Tren de la Muerte”.

A Enrique lo conmueve la magia del tren--su fuerza y poderío para llevarlo a su madre. Para él es “El Caballo de Hierro”.

El tren toma velocidad. Pasa sobre un río marrón que huele a aguas negras. Luego ven acercarse desde adelante a una figura oscura. “¡Rama!” Gritan los inmigrantes. Se agachan.

Enrique se agarra a la tolva. Para evitar las ramas, se balancea de lado a lado. Todos los viajeros se balancean al unísono, esquivando las mismas ramas, primero a la izquierda, luego a la derecha. Un momento de descuido puede dar lugar a que una rama los arroje al aire. Matilda de la Rosa, quien vive al lado de las vías, recuerda a un viajero que llegó a su puerta con el ojo colgando sobre la mejilla. Lo sostenía cerca de la cara en su mano derecha. “El tren me arrancó el ojo”, le explicó.

::

Parada temible

Cada vez que el tren aminora la velocidad, Enrique está alerta por si aparece la migra.

Los migrantes se despiertan unos a otros, comienzan a descender de los vagones y están listos para saltar. Si el tren acelera de nuevo se vuelven a subir. Su movimiento hacia abajo y arriba de las escalerillas parece una danza extrañamente coreografiada.

Pero que desacelere el tren en Huixtla, con su estación roja y amarilla, sólo puede significar una cosa: Se acerca ya a La Arrocera, uno de los retenes de inmigración más temido de México.

Enrique se ha enfrentado antes al peligro que los espera en La Arrocera. Esta vez llega al calor del mediodía. La tensión crece. Algunos viajeros se paran sobre el techo del tren y se esfuerzan divisar adelante a los agentes de la migra. A medida que el tren frena, ellos saltan.

El tren se bandea. Enrique salta de vagón en vagón y aterriza finalmente en un furgón. El tren se detiene. Enrique yace plano, bocabajo y con los brazos tendidos, con la esperanza que la migra no note su presencia. Pero varios agentes lo ven.

“¡Bájate, puto!”

“¡No! ¡No voy a bajar!”

Las escalerillas no llegan hasta el techo. Quizá no suban a agarrarlo.

“¡Bájate!”

“¡No!”

Los agentes piden refuerzos. Uno de ellos comienza a subir.

Enrique se pone de pie y corre por el techo del tren, saltando por los espacios de 4 pies que hay entre los vagones. Tres agentes siguen por tierra su trayectoria. Le lanzan piedras y palos, como suele suceder, según señalan muchos migrantes. Las piedras resuenan contra el metal.

Enrique corre como puede, saltando más de 20 veces de un vagón a otro, y lucha por no caerse cada vez que salta de una tolva a una cisterna, la cual es más baja y tiene techo curvo. Ya se acerca a la cola del tren. Tendrá que hacer el rodeo de La Arrocera él solo. Puede ser suicida, pero no le queda más remedio. Más piedras chocan contra el tren. Enrique baja rápido por una escalerilla y se lanza a la carrera hacia los arbustos.

“¡Alto! ¡Alto! le gritan los agentes.

Mientras corre, Enrique escucha a sus espaldas lo que cree que son tiros. Los agentes de inmigración mexicanos tienen prohibido cargar armas de fuego, salvo en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, la mayoría lleva pistolas calibre 38, según un agente jubilado. Miembros del personal de un refugio comentan casos de migrantes que fueron heridos de bala. Otros hablan de las torturas. Poco después Enrique conoce a un hombre que tiene el pecho cubierto de cicatrices de quemaduras de cigarrillo. El hombre le dijo que un agente de la migra en La Arrocera lo dejó marcado.

Pero una vez en los matorrales, Enrique se preocupa menos por los agentes que por “las madrinas” con machetes. El nombre dado a este grupo de hombres es un juego de palabras. Son civiles que tienen el propósito de auxiliar a las autoridades, como lo haría una madrina, y administran “madrizas”, que son palizas salvajes. Los activistas de derechos humanos y algunas agencias de la policía aseguran que las madrinas cometen algunas de las peores atrocidades--violaciones y torturas--y que las autoridades les permiten quedarse con una parte de lo que roban.

Enrique sigue su carrera. Se arrastra debajo de un alambrado de púas y luego de un alambrado doble. Este último está electrificado. Guillermina Gálvez López, quien vive en La Arrocera, oye los trenes de noche y poco después le llegan los alaridos de los migrantes que, habiéndose mojado en el pasto pantanoso, hacen contacto en plena carrera con el alambrado.

“¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme!” gimen. En el plazo de 10 meses, viajeros del tren han llevado 10 veces hasta su puerta a hombres y muchachos a quienes les faltan brazos, piernas o la cabeza. En 1999, Clemente Delporte Gómez, entonces guardia del Grupo Beta Sur, la organización del gobierno de derechos de los migrantes, vio cómo un joven salvadoreño dio un traspié en los durmientes del ferrocarril cerca de La Arrocera. Las ruedas del tren lo cortaron en dos a la altura del estómago. Delporte vio latir el corazón del salvadoreño tres veces y luego quedar inmóvil.

Enrique sabe que se ha metido en territorio de bandidos. Las autoridades dicen que por lo menos tres o quizá cinco bandas de ladrones, algunos con Uzis, algunos drogados, patrullan las tres millas de caminos de tierra por los que transitan los migrantes para rodear La Arrocera. Parecen operar con tal impunidad que Mario Campos Gutiérrez, supervisor del Grupo Beta, piensa que las autoridades colaboran con ellos.

Los migrantes esconden su dinero antes de tomar estos caminos. Algunos lo encierran en las costuras de sus pantalones. Otros ponen un poco en los zapatos, un poco en la camisa y una moneda o dos en la boca. Y hay quienes lo guardan en una bolsa de plástico escondido en sus cavidades. Algunos enrollan el dinero y lo ocultan en sus bastones. Otros ahuecan mangos, ponen sus pesos adentro y luego hacen como si estuvieran comiendo la fruta. Enrique se figura que no vale la pena tratar de ocultar lo poco que le queda de dinero.

La última vez que pudo escurrirse hasta el otro lado de La Arrocera, tuvo suerte porque fue cuidadoso. Fue con una banda de pandilleros. Esta vez anda solo. La suerte y sus propio ingenio son sus únicos aliados. Se concentra en el pensamiento que lo inspirará a correr más rápido: “No puedo perder el tren”.

Si no logra subirse a ese mismo tren, sabe que se convertirá en presa fácil al tener que esperar por días en los arbustos y los pastizales.

Enrique corre tan rápido que siente la sangre latiendo en las sienes. El pasto, que crece en tentáculos de tres pies de largo, se entrelaza en sus pies. Tropieza, se levanta y sigue corriendo. Pasa por una casa abandonada de ladrillo. Le falta la mitad del techo.

La casa es muy conocida. Hace poco tiempo que El Grupo Beta encontró adentro una cama de ladrillos cubierta con hojas de color esmeralda que parecía ser planta de ave del paraíso. Junto a la cama había dos pares de pantaletas sucias hechas bola en el piso de tierra. Aquí violan a las mujeres. Una joven de 16 años recientemente fue ultrajada una y otra vez durante tres días.

Muchas son violadas por pandillas, incluyendo el caso de una salvadoreña con cuatro meses de embarazo que ocurrió junto a las vías del tren un poco más hacia el sur. Fue violada a punta de pistola por 13 bandidos.

Según los resultados de un estudio en 1997 de la Universidad de Houston, casi una de cada seis muchachas migrantes detenidas por las autoridades en Texas dice haber sido agredida sexualmente durante su viaje.

Algunas muchachas que se dirigen al norte se cortan el cabello, se aplastan los senos con fajas y tratan de hacerse pasar por varones. Otras escriben sobre sus senos: “TENGO SIDA”.

Enrique no se detiene. Llega al puente del Cuil, en donde el tren pasa por un arroyo de agua turbia y oscura que mide 40 pies de orilla a orilla. Según los viajeros y los agentes del Grupo Beta, este es el lugar más peligroso. Hay bandidos que se trepan con colchones a los árboles, almuerzan y esperan su presa. Cuando los migrantes cruzan el puente, los bandidos caen de las ramas y los rodean. Otros ladrones se esconden junto a las vías, arriba y debajo del puente, en donde la vegetación es muy tupida. Para tender la trampa, uno de ellos pesca en el río o corta pasto con un machete, como si fuera trabajador de campo, y da un silbido de aviso cuando llegue el momento.

Hacía apenas un mes que los bandidos habían emboscado a cinco salvadoreños que cruzaban el puente a las 4 a.m. Los salvadoreños trataron de huir. Los bandidos le dispararon a uno en la espalda. Asesinaron cuatro meses después a tres salvadoreños y un mexicano, todos de alrededor de 20 años de edad. A los salvadoreños les ataron las manos a la espalda y les dispararon en la cabeza. El mexicano fue acuchillado. Los dejaron con la pura ropa interior.

Enrique se precipita por el puente y sigue corriendo. Las montañas están a su derecha. El suelo es tan húmedo que los agricultores cultivan arroz entre las hileras de maíz. Enrique siente el calor y la humedad que se desprenden de la tierra arcillosa. Lo agota pero sigue corriendo.

Finalmente se detiene, doblado en dos y jadeante.

No sabe cómo ni por qué, pero ha sobrevivido La Arrocera. Quizá fue su cautela, quizá fue su decisión de correr, quizá fue su intento de esconderse en el techo del furgón, lo cual retrasó su bajada del tren y llevó a los bandidos a enfocarse en los otros migrantes que lo precedieron. Siente una sed desesperante. Ve una casa.

Lo más seguro es que no le den agua los lugareños. En Chiapas están hartos de los emigrantes de América Central, asegura Hugo Angeles Cruz, profesor y experto en migración del Colegio de la Frontera Sur en Tapachula. Son más pobres que los mexicanos y los ven como atrasados e ignorantes.

La gente cree que los inmigrantes de Centroamérica traen enfermedades, prostitución y crimen y que les quiten empleos a los mexicanos. Algunos no son dignos de confianza. La habitantes de Chiapas temer ser asaltados por migrantes armados con armas de fuego y cuchillos. Cuentan de una anciana que acogió a un migrante en su hogar y fue muerta a golpes con un tubo de hierro.

A los muchachos como Enrique les dicen “indocumentados apestosos”. Los insultan y se burlan de ellos. Les echan encima los perros. Niños descalzos les arrojan piedras. Algunos usan hondas. “Vayan a trabajar”. “¡Váyanse! ¡Váyanse!”

Obtener agua potable puede ser una tarea imposible. Los viajeros filtran con la camiseta el agua sucia de las cunetas. Conseguir comida puede ser igualmente difícil. Enrique lleva la cuenta: Le niegan comida en siete casas de cada 10.

“No”, le dicen. “Hoy no cocinamos. No tenemos tortillas. Trate en otra parte”.

“No, muchacho, aquí no tenemos nada”.

A veces es todavía peor. La gente denuncia a los migrantes.

Enrique ve a otro viajero que ha logrado rodear La Arrocera. También está desesperado por agua, pero no se anima a pedirla. Teme caer en una trampa. Para los migrantes, mendigar en Chiapas es como meterse a la boca del lobo.

“Yo voy”, dice Enrique. “Si agarran a alguien, será a mí”.

Se acerca a una casa y, con la cabeza levemente inclinada, habla en voz baja. “Tengo hambre. ¿Tiene un taco que le sobre? ¿Un poco de agua?” La mujer desde adentro ve las heridas de Enrique, producto de la paliza que recibió en el techo del tren la última vez que intentó ir a El Norte. “¿Qué pasó?” le pregunta. Le da agua, pan y frijoles.

El compañero se acerca y la mujer también le da comida.

Se escucha el silbido del tren. Enrique corre hacia las vías. Los demás migrantes que han sobrevivido La Arrocera salen de los arbustos. Corren junto al tren y se agarran de las escalerillas de los vagones de carga. Enrique sube a una tolva. El tren toma velocidad.

Por lo pronto logra calmarse.

::

Desvelo

El Gusano de Hierro rechina, gime y traquetea. Las pipas negras, los furgones color óxido y las tolvas grises serpentean hacia El Norte en una vía solitaria paralela al Pacífico. A la derecha, los cafetales cubren las colinas. Los maizales llegan hasta las vías. El tren atraviesa un mar exuberante y tropical de árboles de plátanos.

Temprano por la tarde, el calor llega a 105 grados F. Enrique se quema las palmas de las manos cuando trata de agarrarse de la tolva. Se arriesga a soltarse. Termina por quitarse la camisa y sentarse sobre ella. La locomotora despide humo Diesel caliente. Algunas personas queman basura al lado de las vías, lo cual crea hedor y más calor.

A Enrique le punza la cabeza. Siente ardor en los ojos por el sol y en la piel un hormigueo. Se mueve de un lado al otro del vagón tratando de encontrar un pedacito de sombra. Se para por un rato sobre una saliente angosta en el extremo de una cisterna de combustible, vagón al que le dicen “pipa”. La saliente está a unas pulgadas de las ruedas.

No se debe quedar dormido, ya que un sacudón del tren lo tumbaría. Además, los pandilleros, algunos deportados de Los Angeles, merodean los techos del tren en busca de viajeros dormidos. Muchos de los inmigrantes se agrupan, con la esperanza de protegerse unos a los otros. Se cuidan de quien tenga tatuajes, especialmente de los pandilleros que tienen calaveras tatuadas alrededor de los tobillos--la policía dice que cada calavera representa a una persona que han matado. Su brutalidad es legendaria. Los inmigrantes cuentan de nueve pandilleros que arrojaron a un hombre del tren y luego, bajo amenaza de correr la misma suerte, forzaron a dos muchachos a tener relaciones sexuales entre ellos.

Algunos migrantes duermen de pie, atados a los postes de las tolvas con cinturones o camisas. Otros luchan por mantenerse despiertos. Toman anfetaminas, se pegan en la cara, hacen sentadillas, hablan entre ellos y cantan. A las 4 a.m. el tren suena como un coro.

Enrique tiene pavor en este día de recibir otra paliza. Se tensa cada vez que alguien nuevo salta a su vagón. Se da cuenta que el miedo le ayuda a mantenerse despierto, por lo que decide inducirlo. Se sube al techo del vagón cisterna y da un salto a la carrera. Con los brazos abiertos, como volando, salta a un furgón tambaleante y luego a otro. Entre algunos hay espacios de cuatro a cinco pies. Otros se encuentran a nueve pies de distancia.

El tren pasa a la región norte de Chiapas. Las montañas están más cerca. Los platanares se funden suavemente en campos de pastoreo. El tren de Enrique desacelera y avanza lentamente. Al atardecer, Enrique oye el cantar de los grillos que se une al coro de los migrantes.

El tren se acerca a San Ramón, cerca de la frontera norte del estado. Es pasada la medianoche y los agentes de la policía judicial probablemente están dormidos. La tripulación del tren dice que aquí es donde la policía prepara sus mayores atracos para sacarle plata a los migrantes. Un conductor dice que los agentes, en grupos de 15, detienen los trenes. Agarran por la camisa a los inmigrantes que tratan de escapar. El conductor los ha escuchado decir: “Si te mueves, te mato. Te parto en dos”. “Danos lo que tengas o te enviamos de vuelta”.

Cerca de allí, en el pueblo de Arriaga, el jefe de la policía judicial, o sea de la Agencia Federal de Investigación, niega que sus agentes detengan los trenes en San Ramón y que roben a los migrantes. El jefe Sixto Juárez indica que, de haber robos, sería por parte de pandilleros o bandidos que se hacen pasar por agentes judiciales.

Enrique amanece sin incidente. Chiapas queda atrás. Todavía es largo el camino por recorrer, pero ya se ha enfrentado a la bestia ocho veces y ha sobrevivido. Es un logro y se siente orgulloso de ello.

::

Con disimulo

Llega a eso del mediodía a Ixtepec, un importante cruce de caminos en el sur de Oaxaca, el estado que sigue al norte de Chiapas y a 285 millas de la frontera de México con Guatemala. A medida que el tren rechina al detenerse los migrantes saltan a tierra y buscan casas donde pedir un trago y un bocado. La bestia puede haber quedado atrás, pero la mayoría todavía tiene miedo. Dos de ellos tienen demasiado miedo para entrar al pueblo. Le ofrecen a Enrique 20 pesos y le piden que les compre comida. Si la trae de vuelta, la compartirán con él.

Enrique se quita su camisa amarilla, manchada y con olor a humo Diesel. Debajo trae una camisa blanca. Se la pone sobre la camisa sucia. Quizá pueda pasar por alguien que vive aquí. Se propone no dejarse llevar por el pánico si ve a un policía y caminar como si supiera a dónde va.Toma los pesos y camina hacia la calle principal. Pasa por un bar, una tienda, un banco y una farmacia. Se detiene en una peluquería. Su cabello es rizado y está demasiado largo. Esto lo delata fácilmente. La gente de aquí suele tener el cabello lacio.

Entra a la peluquería con determinación.

“¡Orale jefe!” dice utilizando una frase muy de los oaxaqueños. Trata de disfrazar su tonada centroamericana, habla suavemente y con acento oaxaqueño. Pide que le corten el pelo bien corto, al estilo militar. Paga con lo último que le queda de su propio dinero y tiene cuidado de no llamarlo pisto, como le dicen en su país. Aquí pisto significa alcohol.

Tiene cuidado con lo que dice. Los agentes de la migra hacen que las personas se delaten preguntándoles si la bandera mexicana tiene cinco estrellas (la bandera de Honduras tiene cinco estrellas pero la de México ninguna); cómo se llama el mortero para hacer salsa (“molcajete”, palabra singularmente mexicana), o cuánto pesa la persona. Si responde en libras entonces saben que es centroamericano. En México se acostumbra medir en kilos.

En Guatemala, le dicen aguas a los refrescos gaseosos. No así en México. Una chaqueta en México es una chamarra, no una chumpa. Una camiseta es una playera y no una blusa.

Enrique mira hacia la vitrina de una tienda y repara en su reflejo. Es la primera vez que ve su cara desde que le propinaron la golpiza. Retrocede ante lo que ve. Cicatrices y moretones. Un párpado caído. Se queda estupefacto.

Tenía cinco años cuando su madre lo dejó. Ahora es casi otra persona. En el reflejo ve a un joven maltratado, demacrado y desfigurado.

Esto le enoja y redobla su empeño de seguir hacia El Norte.

Proximo: Capítulo quatro

More to Read

Sign up for Essential California

The most important California stories and recommendations in your inbox every morning.

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.